L’ETERONOMIA: L’ESSENZA STESSA DELLA LEGGE

CARMINE DI MARTINO

CARMINE DI MARTINO

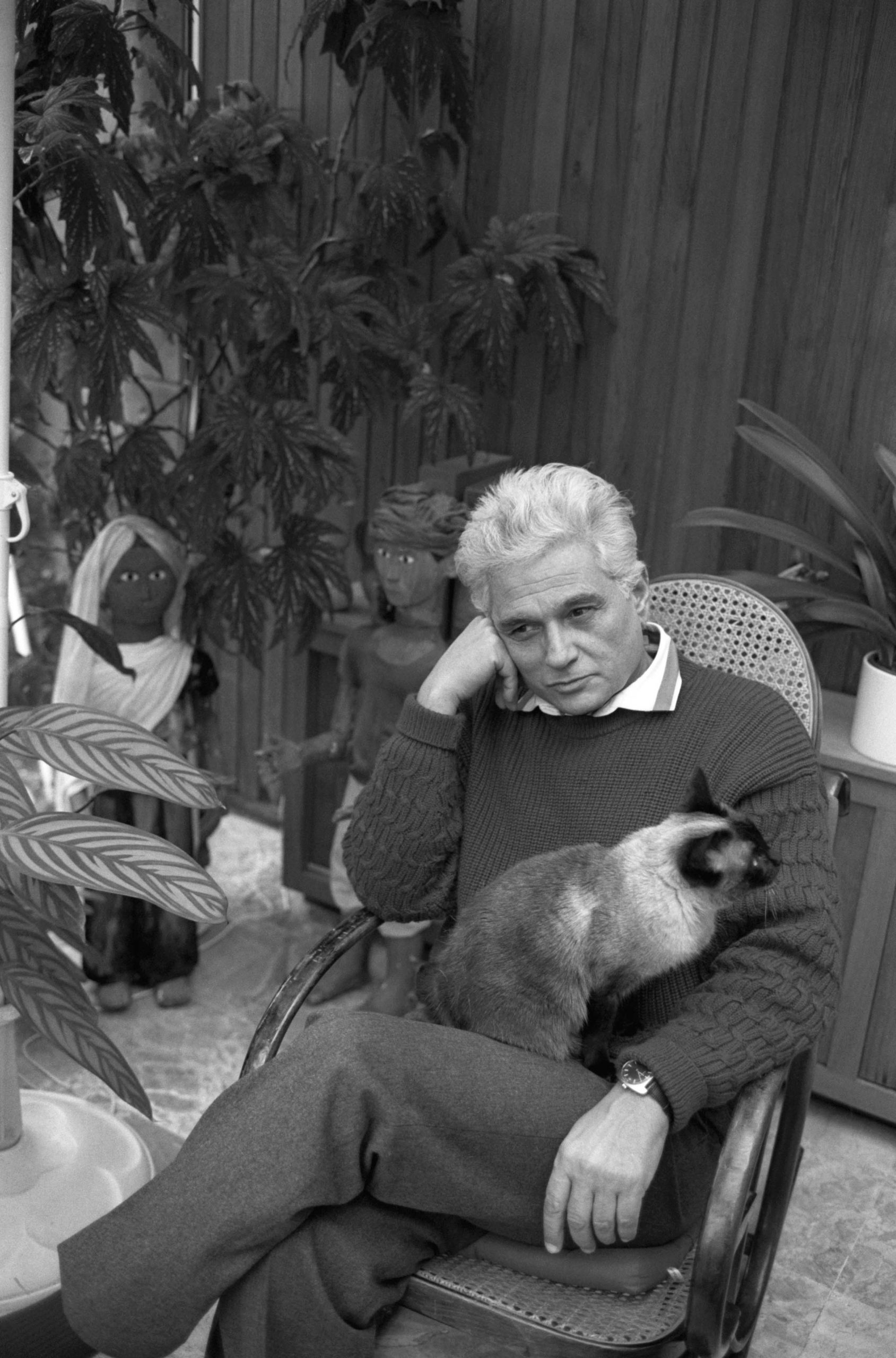

Vorrei parlare di Politiche dell’amicizia – testo da cui sono tratte tutte le frasi che si trovano qui tra virgolette – da una angolatura particolare, focalizzandomi su un tema che in quest’opera resta secondario, vale a dire la genealogia dell’ipseità, dell’identità, del “soggetto”, che verrà poi approfondita dall’autore in lavori successivi. Jacques Derrida ha dedicato una parte significativa della sua riflessione alla decostruzione di una concezione del soggetto (definita “metafisica”) che lo rappresenta come pienamente autonomo e presente a se stesso, caratterizzato da un’originaria sovranità su di sé. Il filosofo francese non si è però limitato a mostrare decostruttivamente l’insostenibilità di tale concezione. Egli ha a suo modo elaborato un sapere “positivo” su ciò che potremmo chiamare, incrociando altri apporti, il “processo di soggettivazione”, in vista di un altro “soggetto”, con un altro statuto: un “soggetto” non riconducibile alla sua rappresentazione metafisica, che guadagna progressivamente, e in modo costitutivamente incompiuto, la sua autonomia, sul fondo inesauribile di una sostanziale eteronomia. Vale a dire, quell’autonomia, che è necessaria affinché si possa parlare di “soggetto”, si annuncia come strutturalmente inscritta nell’eteronomia. Questo è il nodo che Derrida tocca, senza insistervi, in alcuni passaggi di Politiche dell’amicizia, sottolineando che l’«eteronomia non contraddice, ma apre l’autonomia a se stessa, è figura del battito del suo cuore».

Quando, in Politiche dell’amicizia, egli sviluppa i contorni di questo discorso, chiama in gioco, in modo a prima vista paradossale, una responsabilità che precede il soggetto “intenzionale e responsabile”, e a partire da cui (in un senso tutto da chiarire) emerge il soggetto. Vi sarebbe dunque una originaria responsabilità – che potremmo chiamare anche responsività – che non si presenta come l’atto di un soggetto sovrano, che anzi precede e rende possibile la costituzione del soggetto cosiddetto responsabile, che – come si dice – procede da sé. Questa responsabilità o responsività, infatti, procede piuttosto dall’altro, ha nell’altro la sua scintilla: l’altro è già là, prima di me, mi previene, con la sua presenza, il suo invito, il suo appello, il suo sguardo, e provoca la mia risposta, il mio gesto, la mia iniziativa (si pensi a quello che avviene all’inizio della nostra vita, al rapporto tra la madre o chi ne fa le veci e l’infante). Qui l’essere in posizione di risposta non è una scelta che parte da noi, un nostro progetto, una nostra decisione, non è in mano nostra, ma dipende dall’altro, cioè dalla precedenza e prevenienza dell’altro, che è già là prima della mia mossa e mi chiama a rispondere, negli indefiniti modi in cui ciò può avvenire. Questa responsabilità o responsività «ci è assegnata dall’altro, a partire dall’altro, prima ancora che ogni speranza di riappropriazione ci permetta di assumere questa responsabilità, di assumerla, come si dice, nel nome, a proprio nome, nello spazio dell’autonomia».

Ciò che Derrida vuole affermare qui è che noi, ancora prima di ogni assunzione di responsabilità in senso classico, cioè come conseguenza di una decisione intenzionale, abbiamo già «cominciato a rispondere. Siamo già presi, siamo sorpresi in una certa responsabilità, che è la più ineluttabile – come fosse mai possibile pensare una responsabilità senza libertà». Come fosse mai possibile…: “una responsabilità senza libertà” è un pensiero al limite, che non ipotizza una responsabilità in luogo della libertà o priva di essa, perché il “senza” non indica qui una mancanza, bensì una sorta di antecedenza sul piano genealogico, una condizione d’emergenza. Esso significa cioè che la nostra libertà emerge solo in questa responsabilità/responsività suscitata dall’appello, dalla presenza, dallo sguardo, dalla cura dell’altro: «Questa responsabilità che ci assegna la nostra libertà senza lasciarcela, per dir così, viene dall’altro». Non si sta dicendo perciò che non siamo liberi, ma – al contrario – che vi è qui una condizione di libertà. La nostra libertà, per così dire, si libera, cioè si realizza, si “produce”, precisamente grazie all’iniziativa dell’altro, nella responsività innescata dallo sguardo e dalla provocazione dell’altro.

Il chi della responsività originaria non coincide pertanto con il soggetto “intenzionale e responsabile”, con un soggetto già fatto, che procede o presume di procedere a partire da sé. Il chi di questa responsività procede dall’altro, la sua mossa non è un atto primo, autonomo, ma sempre secondo, eteronomo. Il “rispondente” è legato all’altro, strutturalmente in debito verso l’altro. Alla radice della costituzione della nostra identità vi è insomma la chiamata dell’altro: senza l’iniziativa, l’elezione, l’appello, lo sguardo, la presenza dell’altro non si sarebbe data la nostra vita né si sarebbe costituita la nostra ipseità. Se esistiamo come “soggetti”, se siamo diventati quello che siamo, è perché abbiamo già da sempre risposto alla chiamata dell’altro, che è l’altro, nella forma di una responsabilità o responsività originaria che precede la deliberazione e il soggetto in senso classico. Derrida adotta in proposito una bella espressione di Emmanuel Levinas: «La parola Io significa eccomi, rispondente di tutto e di tutti».

Sarebbe tuttavia riduttivo riservare la nostra iscrizione nell’eteronomia alle prime fasi della nostra vita. Alla responsabilità/responsività, nel senso detto, non è legato solo il passato della nostra identità (come a dire: senza elezione eteronomica, nessuna costituzione del nostro io), ma anche il suo futuro. Pensiamo a che ne sarebbe di noi se a un certo punto venisse radicalmente a mancare l’elezione, l’appello, la chiamata, l’invito, lo sguardo dell’altro – di un altro, di altri –. Sarebbe la paralisi, la morte della nostra identità (come si vede nelle situazioni di abbandono e di isolamento). La vitalità del nostro “soggetto”, non solo il suo primario costituirsi, è assicurata dalla eteronomia. Una autonomia assoluta, assolta dal rapporto con l’altro, equivarrebbe infatti a una assoluta pietrificazione della nostra ipseità.

Non si dà insomma alcun “soggetto” senza la chiamata dell’altro e senza la corrispondente risposta (l’«eccomi» in tutte le sue forme, a partire da quella dell’infante che risponde al sorriso dell’adulto): io sono in quanto eletto, chiamato, anticipato, provocato, voluto dall’iniziativa dell’altro, di altri, non solo all’inizio, ma in ogni momento dello sviluppo. Proprio in forza di tale eteronomia, però, il “soggetto” non può mai essere pienamente autonomo: l’eteronomia rende cioè possibile e impossibile la sua autonomia, la rende possibile rendendone al tempo stesso impossibile la purezza, la pienezza, l’assolutezza; come spesso scrive Derrida, la rende (im)possibile, possibile e impossibile al tempo stesso.

Possiamo ora intendere anche un altro passaggio di Politiche dell’amicizia, che è in qualche modo la formula della genealogia derridiana del “soggetto”: «prima ancora che ci venga posta la questione della responsabilità [in senso tradizionale], del “parlare a proprio nome”, prima ancora di controfirmare tale o talaltra affermazione eccetera, noi siamo presi, gli uni e gli altri, in una sorta di curvatura eteronomica e asimmetrica dello spazio sociale, più precisamente del rapporto all’altro». Questo essere “presi” non è occasionale, contingente, ma ha il carattere di una legge: è la condizione per poter parlare a proprio nome, per potersi intestare questa o quella affermazione, questa o quella azione (io ho fatto, ho detto X o Y), assumendosene la responsabilità. Poche righe dopo la frase appena citata Derrida aggiunge: «la curvatura eteronomica e asimmetrica di una legge di socialità originaria è anche una legge, forse l’essenza stessa della legge». Di quale legge si tratta? Della legge che presiede alla costituzione del “soggetto” (le virgolette continuano a indicare qui la differenza di questo “soggetto” dalla sua rappresentazione metafisica). Non vi sarebbe processo di soggettivazione se non fossimo presi nella curvatura eteronomica e asimmetrica di una legge di socialità originaria. Non si diventa se stessi da soli: l’autonomia è un effetto, un risultato, non una fonte, ed è reso possibile e impossibile, come si diceva, da una insuperabile eteronomia. Certo, non si instaurerebbe alcuna autonomia, per quanto sempre incompiuta, se non vi fosse un’originaria vocazione ad essa. Ma la sua attuazione è strutturalmente sospesa alla eteronomia e alla asimmetria della chiamata dell’altro.

Occorre compiere un ultimo passo per non lasciarsi sfuggire il senso di quella parte della frase che recita: «noi siamo presi, gli uni e gli altri» (nella curvatura eteronomica e asimmetrica di una legge di socialità originaria). Che cosa vuol dire «gli uni e gli altri»? Significa che ogni “soggetto” è inscritto nell’eteronomia, anche il “soggetto” che elegge: se per esempio consideriamo la situazione infantile, dobbiamo dire che anche la madre (o chi per essa) è sempre in posizione di risposta e che il suo appello non è mai “primo”, un cominciamento assoluto, ma ha alle spalle un altro appello – al quale essa ha già dovuto rispondere –, che rimanda a un altro appello e così via. Siamo tutti nella risposta, siamo tutti – gli uni e gli altri – presi nella curvatura eteronomica e asimmetrica del rapporto all’altro. Chi elegge è cioè anzitutto e continuamente eletto, chi chiama è a sua volta dipendente dalla chiamata dell’altro, di un altro. Per divenire il tramite di un appello rivolto all’altro, occorre essere stati ed essere ancora a nostra volta raggiunti dall’appello dell’altro, di un altro. L’altro che mi chiama a rispondere, insomma, è preso come me nella curvatura eteronomica e asimmetrica di una legge di socialità originaria; non vi è alcun punto di assolutezza, di arresto, di sospensione dell’eteronomia. Ecco di nuovo la legge.

Quanto abbiamo accennato sin qui, sulla scorta di alcune significative affermazioni di Derrida, ci conduce allora a questa provvisoria conclusione: al principio dell’esperienza del divenire “soggetti” – del divenire sé – vi è l’altro. Ma quale altro? Da una parte, infatti, l’altro che mi precede e mi previene, che mi chiama a rispondere, che si fa tramite del mio divenire “soggetto”, non è una categoria, è sempre questo o quell’altro, questa molteplicità di altri attraverso cui “il rapporto all’altro” accade e verso i quali ho contratto un debito. Dall’altra parte, però, proprio per quanto abbiamo detto poco sopra, nessun altro determinato costituisce un termine ultimo, l’inizio o la fine del gioco: l’inizio è già sempre iniziato, ogni altro che mi ha rivolto la parola, lo sguardo, l’invito, l’appello, chiamandomi a rispondere, portava in quello sguardo e in quell’appello altri sguardi e altri appelli, era cioè a sua volta preso nell’eteronomia, in posizione di risposta, intaccato dalla alterità, senza possibilità di chiudere la catena, di fissare un confine. Allora, se dico: la possibilità di costituzione della mia identità è radicata nel rapporto con l’altro, questo “altro”, che pure passa attraverso tutti i concreti altri che mi sono venuti e mi vengono incontro, non è nessuno di essi, ma l’altro cui ogni altro rimanda, senza possibilità di fermare il gioco.

L’alterità è sempre irriducibilmente all’opera, l’eteronomia domina, rende impossibile un soggetto assolutamente autonomo e presente a se stesso, rendendo possibile quel “soggetto” – vivente morente e appartenente – che noi siamo e che acquista in modo sempre incompiuto le condizioni instabili della sua autonomia. È questo il modo derridiano di rendere conto della costituzione dell’ipseità, della singolarità, del “soggetto” (con le virgolette), un modo che intende prendere congedo da una concezione insostenibile della coscienza, del soggetto (senza virgolette), imperniata su un’infondata pretesa di sovranità.

ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Carmine Di Martino ENDOXA SETTEMBRE 2024 POLITICHE DELL'AMICIZIA/INIMICIZIA