SENZA CORPO, NÉ PROTESI; DEMOCRAZIA OLTRE AMICIZIA E INIMICIZIA?

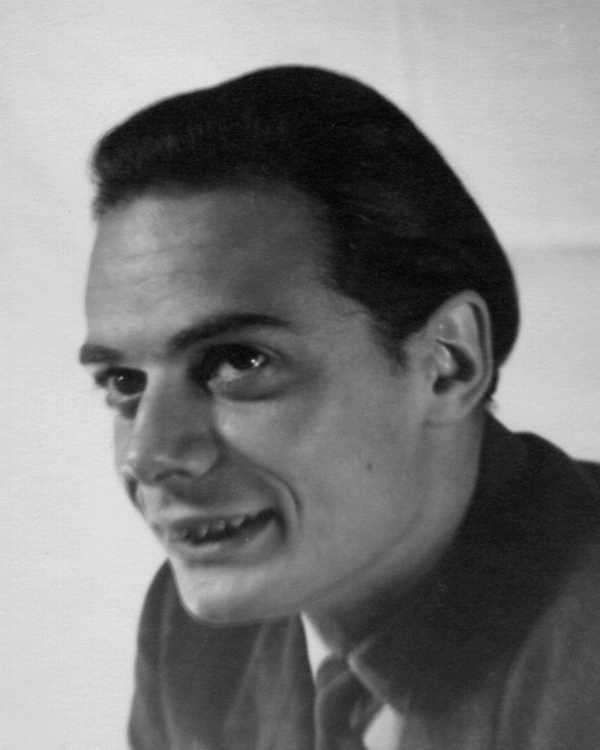

FERDINANDO MENGA

FERDINANDO MENGA

1. Democrazia senza corpo

Tra le numerose definizioni volte a raccogliere il carattere fondamentale della democrazia, particolarmente pregnante mi sembra quella proposta dal fenomenologo francese Claude Lefort. Si tratta di una definizione che esibisce, a mio avviso, significatività tanto per un’analisi generale del fenomeno democratico, quanto per le conseguenze che essa riversa nell’ambito del tema specifico a cui ci stiamo qui dedicando: quello della contrapposizione amico/nemico.

Il contesto entro il quale Lefort colloca la sua analisi è quello dell’importante passaggio d’epoca tra pre-modernità e modernità, sicché, proprio nel tenere ferma l’assunzione moderna per eccellenza secondo cui nessuna autorità può ormai promanare da fonti trascendenti e/o generalmente metafisiche, egli identifica il tratto inedito e rivoluzionario del regime democratico nel fatto di autorappresentarsi come organizzazione dello spazio politico attorno all’esplicito riconoscimento “del potere” quale “luogo vuoto”. La conseguenza di questa assunzione è decisiva, poiché, sempre secondo Lefort, col venire a mancare dell’identificazione del potere con il corpo del principe – identificazione paradigmatica per l’intera tradizione dell’ancien régime –, l’organizzazione della collettività democratica si scopre strutturalmente destinata a permanere sospesa su tale vuoto. Si scopre, in altri termini, scevra di qualsivoglia unità sostanziale e, di conseguenza, quale irriducibile spazio della pluralità. Spazio, insomma, che si rivela, da cima a fondo, arena della contesa e, parimenti, regime della rivedibilità e inclusività sempre possibili.

La democrazia, pertanto, nella misura in cui si configura come quell’istituzione collettiva che riconosce espressamente l’impossibilità di istanze sovraordinate tali da dettare modelli unitari per il vivere comune, imprime alla sfera pubblica la caratterizzazione di essere rimessa alle forze plurali che la popolano e, di conseguenza, di essere esposta alle spinte conflittuali tese a contestarne e ridisegnarne i confini.

Il corollario etico-politico che da una tale configurazione deriva per il comportamento democratico investe inevitabilmente anche il tema dell’amicizia e inimicizia. Se ben riflettiamo, in effetti, nella misura stessa in cui il gesto democratico par excellence è quello di ricusare qualsivoglia identificazione sostanziale e assolutizzante per lo spazio politico, altrettanto dovrà valere anche nel caso di eventuali tentativi di compiuta determinazione dell’amico o del nemico. Imprese del genere saturerebbero, di fatto, lo spazio politico, finendo per reinstaurarne all’interno forme di unitarietà ontologica e irrimediabilmente totalizzanti. Per dirla con le parole dello stesso Lefort: “La democrazia si rivela […] la società storica per eccellenza, la società che, nella sua forma, accoglie e preserva l’indeterminazione, in netto contrasto con il totalitarismo” (C. Lefort, Saggi sul politico).

Ora, con questo, di certo non si vuole dare a intendere che, in democrazia, non esistano o non debbano verificarsi forme d’amicizia o di aspra contesa. Al contrario, è la circolazione stessa delle relazioni plurali a condurre, in ambito democratico, a inevitabili rapporti d’alleanza e contrapposizione. Con quanto appena detto, quello che si respinge è, piuttosto, la compatibilità dell’impianto democratico con possibilità di determinazioni assolute e finali di rapporti del genere. Rappresentazioni definitive e compiute dell’amico o del nemico, come è ben intuibile, finirebbero per cristallizzare ciò che, al contrario, dovrebbe permanere entro il dinamismo incessante della democrazia: un dinamismo plurale, per l’appunto, che tale resta, fintantoché nessuna saturazione si mostra in grado di realizzare l’inclusione o l’esclusione conclusiva. Il medesimo ordine di motivi conduce a rifuggire anche il rovescio dialettico di quest’ultima prospettiva; rovescio che, entro lo spazio democratico, emerge nel momento in cui viene avanzata la promessa dell’affrancamento finale da qualsivoglia contesa o conflitto in forza di una razionalità pubblica semplicemente formale, imparziale e neutrale, talché questa tutte e tutti accomunerebbe e concilierebbe sotto l’egida del suo corretto esercizio; ma che, a ben vedere, in ultima istanza, tale non si dimostra alla prova dei fatti, ossia al vaglio di un’analisi che, con rigore, ne svela i retroscena e il portato tutto contingente degli interessi che essa cela dietro di sé.

In linea con tali scenari, vale pertanto più che mai la tenuta di quanto annunciavamo poc’anzi assieme a Lefort: vero baluardo del meccanismo democratico non è né il dominio della sostanza piena, né quello della forma vuota; ma piuttosto l’accoglienza e la strenua difesa dell’indeterminazione, vessillo della sempre possibile partecipazione ed emblema dell’inclusività e trasformabilità all’interno della sfera pubblica.

Al netto di alcune semplificazioni necessarie, una tale idea di fondo è oggigiorno espressamente avanzata dalle teorie agonistiche della democrazia. Tutte queste teorie sono compatte nel sostenere il medesimo tratto fondamentale: ogni collettività democratica, nella misura in cui vuole riconoscersi davvero tale, non può fondarsi su alcun principio inconcusso o aderire a verità sostanziali da trasmettere. Al contrario, ogni istituzione democratica si rivela essere unicamente il precipitato delle stesse forze storiche e plurali che la abitano. Di conseguenza, non può che permanere compagine inevitabilmente caratterizzata da contingenza, conflitto e, dunque, apertura a spinte trasformatrici. Al tratto di contingenza fa capo il fatto che ogni collettività politica, non potendo poggiare su alcuna oggettività e configurazione compiuta che essa incorporerebbe, è tale da rivelarsi negli apparati simbolico, sociale e istituzionale che la esprimono, soltanto quale prodotto di un’impresa egemonica; vale a dire, risultato che si è imposto e stabilizzato attraverso un gioco di forze d’inclusione di alcune possibilità al prezzo dell’esclusione di altre. Dal che ne discendono immediatamente gli altri due tratti dell’apertura e conflittualità. Una vita democratica degna di tal nome, infatti, operando costantemente all’ombra delle possibilità che esclude, non può che ammetterle costitutivamente al proprio interno quali spinte trasformatrici che si rendono via via effettuali attraverso le varie insorgenze conflittuali che le veicolano.

La conseguenza che, perciò, si evince da questa intima connessione, che attraversa da cima a fondo la prospettiva agonistica, è che proprio l’aspetto del conflitto non risulta elemento da dover essere ricusato e primariamente eliminato dall’istituzione democratica quale motivo a essa avverso. Piuttosto, esso deve essere da quest’ultima riconosciuto e accolto espressamente quale sua stessa forza propulsiva; e questo in ragione del fatto che solo una tale apertura all’alterità trasformatrice e dunque alla sempre possibile insorgenza di contese è in grado di richiamare e rendere davvero operativa la strutturazione radicalmente contingente su cui ogni dinamica democratica segnatamente si fonda.

L’implicazione cruciale che, pertanto, sta al centro del discorso agonistico è che ogni spazio collettivo adempie tanto più alla sua vocazione democratica quanto più riesce a configurarsi come compagine votata all’accoglienza degli appelli dell’altro e, quindi, alle sempre possibili cariche di dissidio che questi possono portare.

Da qui, possiamo tornare al nostro tema, ben comprendendo come la democrazia, posto che voglia davvero restare aperta all’indeterminazione e all’inclusività, non possa conoscere figure sostanzializzate, cristallizate o, se vogliamo, ipostatizzate dell’amico e del nemico. Piuttosto, essa dovrebbe strutturalmente conoscere soltanto la figura dell’avversario. E questo ci riproietta più che mai entro il tenore semantico che il termine agonismo trasmette: democrazia agonistica implica, in effetti, sì conflitto politico, ma tale da articolarsi sempre tra avversari e mai tra nemici.

2. … né protesi?

Non a caso utilizzo qui, però, il condizionale: “dovrebbe”. Sì, perché, la democrazia, affermata, da un lato, la condizione strutturale di affrancamento da ogni forma d’incorporazione del potere e scongiurate altresì rappresentazioni altrettanto sostanzialistiche degli attori che ne popolano lo spazio – ivi comprese determinazioni assolutizzanti dell’amico e del nemico –, dall’altro lato, pare quasi non riuscire a divincolarsi dalla seduzione di un reinvestimento totalizzante nell’antagonismo. Insomma, è come se la democrazia, congedatasi dal totalitarismo del corpo, reinvestisse, ciononostante, nel sostegno fantasmatico in una protesi d’assolutismo: assolutismo che, poi, evidentemente, si riversa nella necessaria produzione di figure ipostatizzate dell’amico e del nemico.

Peraltro, uno slittamento del genere, più che trovare resistenza nelle teorie agonistiche della democrazia, ha gioco facile proprio entro il loro alveo. E questo accade allorché l’accentuazione della conflittualità democratica finisce quasi per scivolare nel gesto di glorificazione della figura dell’oppositore. Sbandamento, questo, che ha luogo, per esempio, nel discorso di Chantal Mouffe, una delle maggiori esponenti dell’agonismo democratico, nel momento in cui la sottolineatura del tratto agonistico della democrazia conduce all’errore di ancorarlo a una contrapposizione ancor più originaria: quella antagonistica tra amico e nemico secondo il paradigma di Carl Schmitt.

In questa sede, non mi interessa entrare nel dettaglio di un’analisi critica del discorso di Mouffe in ordine alla sua scelta di ricondurre il conflitto agonistico all’impianto antagonistico schmittiano. Quello che mi preme sottolineare è, invece, il fatto che il carattere plurale e conflittuale della democrazia, se tale vuole rimanere, deve trattenersi proprio dal commettere tale errore d’assolutizzazione del conflitto attraverso la messa in scena di una contrapposizione primordiale tra amico e nemico.

In effetti, il discrimine fondamentale, da cui deriva il gesto etico-politico genuinamente democratico, a cui sopra mi riferivo, consiste proprio nel mantenere ferma la seguente distinzione: un conto è ammettere strutturalmente per la democrazia la dinamica della contesa fra avversari, la quale, da parte sua, traduce in pratica il principio di pluralità e d’indeterminatezza dello spazio politico; altro, invece, è mettere in scena lo spazio democratico come arena originariamente fondata sullo scontro tra figure assolutizzate d’ostilità (tra nemici) o sodalizio (tra amici). Secondo la prima traiettoria, la realizzazione di determinazioni totalizzanti e di reinvestimenti sostanzializzanti del potere è da interpretarsi come eventualità di un decadimento democratico da cui difendersi. La seconda traiettoria, viceversa, finisce per suggerire, a mio avviso, la perversa possibilità che il dinamismo democratico, lungi dal doversi guardare dallo scivolamento in siffatte configurazioni totalizzanti, funzioni per davvero e a pieno regime proprio in presenza di assolutismi.

Insisto sulla rilevanza di tale distinzione, poiché ne ritengo decisive ed estremamente attuali le conseguenze. Solo nel primo caso, a differenza del secondo, disponiamo ancora di risorse per riuscire a proteggere la pluralità democratica proprio laddove essa si dimostra tale, ovvero nel momento in cui i conflitti si presentano estremizzati e polarizzati. In casi come questi, in effetti, è unicamente l’atteggiamento etico-politico espressamente democratico (per dirla ancora con Lefort) votato all’“accoglienza e preservazione dell’indeterminazione” a rivelarsi strumento in grado di non cadere vittima di seduzioni totalizzanti. Seduzioni che, invece, vengono, in qualche modo, assecondate esattamente dalla seconda opzione, quella antagonistica. Tentazioni del genere, difatti, affiorano, fin troppo spesso, proprio nei momenti in cui il pluralismo democratico si accentua e mostra il suo vero volto. In tali occasioni, può accadere, allora, che il dinamismo democratico, lungi dall’essere mantenuto e difeso nella sua levità e fluidità incorporea, venga invece interrotto grazie al ricorso a quelle che ho poc’anzi chiamato “protesi assolute”. Potremmo anche definirle protesi di verità che, in barba al principio di pluralità, operano all’interno del meccanismo democratico, rendendo così sorprendentemente possibile sostenere e legittimare ciò che, invece, quest’ultimo dovrebbe ricusare, ossia determinazioni compiute per il discorso politico. Accade così che, proprio nell’alveo dello spazio democratico, comincino ad affiorare e stabilizzarsi contrapposizioni ipostatiche: il dicibile e l’indicibile per il discorso pubblico, l’ammissibile e l’inammissibile per l’opinione collettiva, l’evidentemente scientifico e antiscientifico a servizio del ragionamento comunitario; e, di pari passo, la polarizzazione principe: l’amico e il nemico della democrazia.

Lascio alle lettrici e ai lettori la libertà di collegare questa indicazione paradigmatica a possibili contesti concreti o meno. Non è mia intenzione approfondire qui l’analisi lungo tale traiettoria. Mi preme, invece, sottolineare come tale indicazione non suggerisca in alcun modo la troppo semplicistica ipotesi di un relativismo nella democrazia. Al contrario, quello che si sta qui sostenendo è piuttosto la strenua difesa del principio altamente democratico del relazionismo, ovvero della necessaria relazione – che si rivela democratica solo se ha luogo – tra soggetti uguali e distinti.

Mi pare non ci possa essere conclusione migliore di questa per una disamina dedicata allo spirito (e non al corpo) della democrazia. Peraltro, se ben ricordiamo, a null’altro che a questa relazione Hannah Arendt si riferisce per definire la condizione strutturale della pluralità: unica condizione in grado di realizzare e mantenere in vita la genuina dinamica di una condivisione del potere contro la perenne tentazione di rendere lo spazio politico monolite totalitario.

ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA ENDOXA SETTEMBRE 2024 Ferdinando Menga POLITICHE DELL'AMICIZIA/INIMICIZIA